S’il est possible de tracer les grandes lignes de la Résistance française durant la 2nde guerre mondiale, les situations sont en réalité très diverses en fonction des territoires.

Pour tenter de comprendre l’état d’esprit de la population boulonnaise en 1940, il faut prendre en considération plusieurs éléments. Premièrement, le souvenir de la 1ère guerre mondiale est encore vivace : la population est profondément anglophile mais globalement germanophobe. De plus, la situation en « zone interdite », et a fortiori en « zone rouge », procure un sentiment d’abandon de la part de l’Etat français et fait craindre aux habitants du Nord-Pas-de-Calais un rattachement définitif au Reich. Enfin, à ces éléments psychologiques, s’ajoutent les difficultés de l’occupation.

Les raisons de s’engager sont donc multiples, de même que les formes de l’engagement. Ce dernier n’est pas systématiquement lié aux préoccupations politiques de l’avant-guerre. Il n’y a donc pas de « profil type » : parmi les hommes que nous avons étudiés, le plus jeune a 16 ans en 1940, le plus âgé 61 ans.

De plus, selon un officier britannique en mission dans la région en novembre 1943, « les conditions dans cette région sont vraisemblablement les plus dangereuses dans l’ensemble de la France »[sic], en effet, cette zone est « très lourdement couverte par les troupes allemandes […] et il y a de multiples restrictions de circulation » : s’engager signifie donc risquer sa vie. Seule une minorité de femmes et d’hommes y sont prêts.

S’engager spontanément

Dès le début de l’occupation, on relève des actes de désobéissance spontanée. Ainsi, en août 1940, Blanche Paugam coupe des fils électriques pendant plusieurs jours avant d’être dénoncée et arrêtée. Au cours des mois d’octobre et novembre 1940, plusieurs civils sont arrêtés et emprisonnés pour « lettres d’injures à l’armée allemande » ou pour « insultes envers l’occupant ». Le 14 juillet 1941, à Outreau, Emile Devilliers est arrêté pour avoir affiché le drapeau tricolore à sa fenêtre malgré l’interdiction.

Si ces actions peuvent sembler modestes, elles sont néanmoins systématiquement sanctionnées.

L’hébergement des soldats anglais est un « réflexe » que l’on retrouve fréquemment chez les habitants de la zone rouge. Pourtant, les ordonnances allemandes menacent de la peine de mort ceux qui recueillent les soldats anglais ou les prisonniers évadés. Si, dans les faits, la peine est rarement exécutée, Marie Abras, employée de commerce à Outreau, est condamnée à 14 mois de prison en novembre 1940 pour avoir hébergé 5 soldats britanniques pendant 3 mois ; en juin 1941, Alice Bacquet est condamnée à 5 ans de travaux forcés.

Ces actes que l’on peut qualifier d’« instinctifs » n’ont pas de réel impact sur la suite de l’occupation mais ils ne sont pas inutiles : ils alimentent un état de tension parmi les troupes d’occupation, toujours sur le qui-vive.

La BBC, écoutée malgré les interdictions, est également à l’origine d’actions diverses. Par exemple, en mars 1941 : la

« campagne des V » invitant les habitants à apposer le V de la victoire partout où c'est possible, remporte un franc succès.

Tract (Archives municipales de Boulogne-sur-Mer)

Enfin, on trouve également des exemples de résistance de la part des autorités. A Outreau, la rue du Mont neuf est rebaptisée « rue du maréchal Pétain », mais le maire Ernest Declève refuse dans un premier temps de faire apposer la plaque. Il est néanmoins confirmé dans sa fonction le 19 juillet 1940. Cependant, en 1943, suite à un sabotage au dépôt de chemin de fer, les autorités allemandes réclament 20 otages qu’Ernest Declève refuse de donner : il est arrêté le 2 décembre, ainsi que son adjoint Fernand Condette, par la Feldgendarmerie. Ils sont libérés de la prison de Loos-lès-Lille le 15 févier 1944, mais ils restent indésirables dans la zone rouge.

S’engager dans un mouvement

Pas plus que dans le reste du territoire français, la résistance boulonnaise n’est uniforme. Nous pouvons distinguer trois mouvements actifs sur la côte d’Opale.

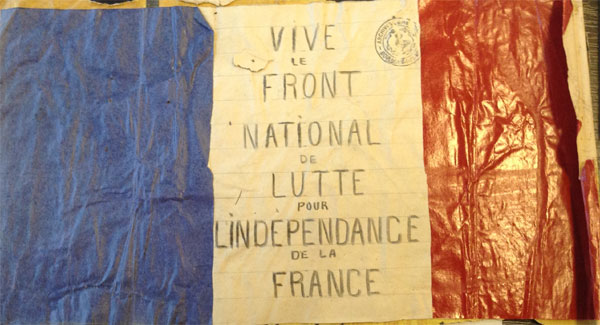

| Le Front national, ou Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, est un mouvement de la Résistance intérieure française créé par le Parti communiste français (PCF) vers mai 1941. Il obtient le statut de « mouvement » de Résistance en 1943. Les Francs-tireurs et partisans français (FTPF) forment la branche armée du Front national. |

L’histoire de la résistance communiste dans le Boulonnais commence avec le Club des tordus (on trouve parfois « tortus »). Autour de Roger Thierry, Joseph Tétard et Eugène Blamengin, un groupe de résistants se réunit au café de l’Omnia, rue Coquelin. A son retour du Stalag en juillet 1941, Emile Popelier prend contact avec ce groupe. Ensemble, ils créent la section boulonnaise du Front National en janvier 1942. Popelier en est le « responsable politique », Roger Thierry est « responsable à l’organisation » et Blamengin est « responsable du contact avec les masses et de la diffusion du matériel ». Parmi les dirigeants, on compte encore le Dr Croquelois et Jean-Baptiste Rouvillois. Dirigée par la famille Fourrier, une cellule du front national est également présente à Outreau. C’est d’ailleurs à leur domicile, rue Victor Hugo, que se tiennent les réunions.

Affichette fabriquée clandestinement (Archives municipales de Boulogne-sur-Mer)

Le Front National compterait environ 400 membres dans le Boulonnais. Leurs missions sont diverses : missions de renseignements relatives aux infrastructures militaires, propagande active, aide aux réfractaires du STO. De plus, par le biais des Francs-tireurs et Partisans français (FTPF), ils pratiquent des sabotages à haut risque. Certains de ces sabotages sont réalisés par un groupe FTP de Calais, sous la direction d’Emile Allain. En effet, peu connus à Boulogne, ils sont moins exposés.

Sur la carte, retrouvez les lieux des grandes actions menées par les FTP.

A partir de la fin de l’année 1942, les actions de grande envergure se multiplient. Cela attire l’attention des autorités : la Gestapo lance alors plusieurs enquêtes. En octobre 1943, plusieurs arrestations ont lieu, entraînant le démantèlement de la cellule. Néanmoins, le Front national reste actif et la Gestapo ne relâche pas sa surveillance : en janvier 1944, de nouvelles arrestations ont lieu : Charles Sauvage et Alphonse Mann à Saint-Etienne-au-Mont, Léon Fayolle et sa femme Germaine à Wimereux.

| L'Organisation civile et militaire (OCM) est un grand mouvement de la Résistance intérieure française en zone occupée. Il fut l’un des huit mouvements qui constituèrent le Conseil National de la Résistance (CNR) en mai 1943. L'OCM est caractérisé par l'apolitisme, on y trouve des chrétiens, des francs-maçons, des enseignants, fonctionnaires, médecins, agriculteurs, ouvriers, anciens du PSF… |

Le 12 juillet 1942 est la date de naissance officielle de l’OCM dans le Pas-de-Calais, célébrée par un message de la BBC : « les quatre amis d’Arras se sont réunis ». Il désigne le Boulonnais Roland Farjon, ainsi que Lucien Delassus, Eugène Dhallendre et Marc Scaillerez. Dans les jours qui suivent, l’OCM s’implante dans l’ensemble du département.

En septembre 1942, Gaston Demailly implante l’OCM dans le Boulonnais. Le mouvement est spécialisé dans la collecte de renseignements, il réalise par exemple un relevé des plans de fortifications allemandes (estimations du nombre de soldats en garnison, emplacement exact des batteries), qui est ensuite transmis à Londres par l’intermédiaire du réseau Centurie. Il participe également aux réseaux d'évasion et distribue la presse clandestine. A partir de 1943, l’OCM est par ailleurs chargé de repérer des terrains d'atterrissage pour le BOA (Bureau des Opérations Aériennes).

Bien que la réalité soit plus complexe, on peut tenter d’établir un organigramme de l’OCM pour le Boulonnais : Abel Lombard, sous le pseudonyme « Vérité », en est le chef civil ; Gaston Demailly, capitaine de réserve, assure la direction militaire. Un groupe existe à La Capelle sous la responsabilité de Marcel Caudevelle. Enfin, pour le secteur Outreau-Le Portel, le responsable est Maurice Gournay, remplacé ensuite par Paul Pruvôt. On trouve des agents à Neufchâtel (Mallet), Marquise (Leblond), Samer (Berquer et Jaye), Desvres (Rodolphe Minguet).

Les frères Delattre d’Outreau font également partie des rangs de l’OCM mais leur action est davantage nationale.

Le 23 octobre 1943, Roland Farjon, qui est devenu chef de la zone A (c’est-à-dire les 5 départements du nord de la France), est arrêté par hasard à Paris par la SD (Sicherheitsdienst, service de renseignement de la SS). Lors de la perquisition de son domicile, des documents non codés concernant l’ensemble de la région sont trouvés. La GFP (Geheime Feldpolizei, police secrète militaire) et la Gestapo n’ont plus qu’à approfondir leurs enquêtes avant de lancer une vague d’arrestations dans toute la région. Dès cette époque, le rôle de Farjon dans les arrestations qui déciment les rangs de l’OCM apparaît trouble : certains considèrent qu’il a trahi ses compagnons ; mais d’autres estiment qu’il a surtout été maladroit. A Boulogne, Gaston Demailly est arrêté ; Abel Lombard parvient à se réfugier dans la campagne d’Azincourt mais l’OCM boulonnaise doit se réorganiser.

Si la question de la trahison est particulièrement sensible au niveau de l’OCM, elle concerne en réalité l’ensemble des mouvements de Résistance. En effet, d’anciens résistants admettent désormais qu’il y a souvent eu des imprudences commises et que les tensions internes pouvaient avoir des répercussions dramatiques. Par ailleurs, il ne faut pas minimiser le rôle des polices allemandes, qui s’infiltrent dans les mouvements et réalisent des enquêtes longues et rigoureuses.

| Libération Nord est d'abord un journal clandestin, qui paraît pour la première fois en décembre 1940, puis à partir de novembre 1941, il devient un mouvement de résistance. Il est essentiellement formé de socialistes. C'est un des huit grands mouvements représentés à partir de 1943 au Conseil national de la Résistance. |

En août 1942, Henri Henneguelle implante Libé-Nord dans le Boulonnais. Parmi les membres de ce mouvement, on compte Raymond Masselis, Duhautoy, de Sainte-Maresville, Roger Lejosne, Bailleul… Le groupe est particulièrement actif dans la distribution de tracts et journaux clandestins, reçus de Paris. La diffusion de la propagande est facilitée quand Auguste Lengagne, contrôleur des PTT, rejoint le mouvement.

Un autre membre important est Albert Duhautoy père. Il fait également partie de l’OCM et il a créé une cellule de résistance à la SNCF. L’adhésion de Duhautoy à Libé-Nord permet de réaliser des sabotages de voies ferrées. Plus tard, il devient l’agent de liaison de Henneguelle, réfugié à Paris, permettant ainsi la pérennité du mouvement. Libé-Nord se tourne également vers la transmission de renseignements, adressés à Londres par le réseau Brutus. Ainsi Henri Henneguelle est le premier à fournir à Londres le plan des installations de rampes de V1.

En revanche, les missions de réception des parachutages sont globalement un échec et sont donc abandonnées.

Le 1er octobre 1943, une réunion des mouvements de Résistance est prévue à Lille : Roger Lejosne prend alors la place d’Henneguelle qui est recherché par la Gestapo. Il est arrêté mais avant d’être déporté il réussit à faire savoir que les plans de minages du port de Boulogne sont cachés dans son jardin. D’autres arrestations fragilisent le mouvement, qui se recompose progressivement.

Les hommes de Libé-Nord participent aux combats de la Libération, notamment en guidant les troupes canadiennes.

A côté de ces « grands » mouvements, d’autres groupes sont présents dans le Boulonnais.

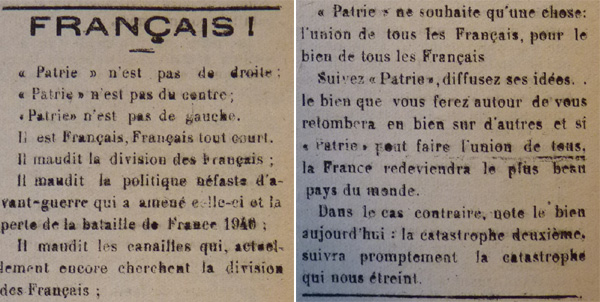

A l'origine du groupe ''Patrie'', on trouve un officier de 14-18, devenu ensuite médecin : le docteur Maurice Vanheeckoet. Il s'associe à Emile Bertrand, imprimeur rue Thiers, qui travaille avec les administrations, ce qui fait une bonne couverture. Dans ce groupe, on trouve également l’abbé Warot et les docteurs Aubrun, Baron, Houzel et Valleins, qui apportent notamment les fonds nécessaires.

Profession de foi du groupe "Patrie" (Archives municipales de Boulogne-sur-Mer)

Au départ le groupe vient en aide aux soldats français et anglais qui se cachent dans le Boulonnais puis par la suite, aux réfractaires du STO. Mais surtout, « Patrie » distribue aux Boulonnais des tracts de propagande et publie un journal qui commence à paraître le 20 mai 1941.

Cette publication mensuelle a pour but d’informer sur la situation militaire générale et boulonnaise. C’est un journal patriote, gaulliste, qui lutte contre le nazisme mais qui réfléchit aussi à la nouvelle organisation politique de la France après la victoire. Le dernier numéro date du 20 mai 1944.

Par ailleurs, de nombreux réseaux de renseignements sont actifs dans la zone interdite : « Alliance » (Georges Charles), « Action Buckmaster » (Roger Fagoo), « de Froment » (Georges Dufetel).

Enfin quelques exemplaires de la Voix du nord sont distribués dans le Boulonnais. Entre avril 1941 et septembre 1944, soixante-trois numéros du journal clandestin du mouvement éponyme paraissent, essentiellement dans l’agglomération lilloise.

S’engager ensemble

Dans la réalité, il n’y a pas de réel cloisonnement entre les différents mouvements et réseaux : certains résistants sont parfois membres de plusieurs groupes en même temps.

Au début de l’année 1943, se tient la première réunion du « comité de coordination » des résistants boulonnais. Sont présents Henri Henneguelle et Roger Lejosne pour Libération-Nord, Gaston Demailly et Fantagié pour l’OCM, Roger Thierry et Emile Popelier pour le Front National. Elle a lieu dans l’appartement de Roger Lejosne, avenue de Paris.

Par la suite, Maurice Vanheeckoet, de Patrie, rejoint le comité.

Dans le Boulonnais, la coordination fonctionne véritablement ; ainsi en septembre 1943, un plan détaillé du port de Boulogne-sur-Mer est déposé chez Emile Popelier par le docteur Vanheeckoet. Il est caché dans le jardin de Roger Thierry avant d’être transmis à Henri Henneguelle qui l’achemine enfin vers Paris.

D’autres réunions ont lieu, en août et en octobre 1943, à l’hôtel de la gare de Pont-de-Briques. En octobre, le comité décide la constitution du futur « comité de la Libération » (ou « Comité local de libération »). Mais la fin de l’année 1943 est marquée par une série d’arrestations qui touche l’ensemble des mouvements. Même si la répression ne détruit pas l’intégralité des groupes, le début de l’année 1944 est marqué par un ralentissement des actions de Résistance.