En « zone rouge »

Dès juin 1940, le Nord-Pas-de-Calais devient « zone interdite », dirigée par le Général Baron von Falkenhausen. Dans toute la région, l’heure allemande devient l’heure officielle, le droit pénal est allemand, les armes doivent être remises aux autorités d’occupation.

La zone côtière est classée « zone rouge », c’est-à-dire zone de combats.

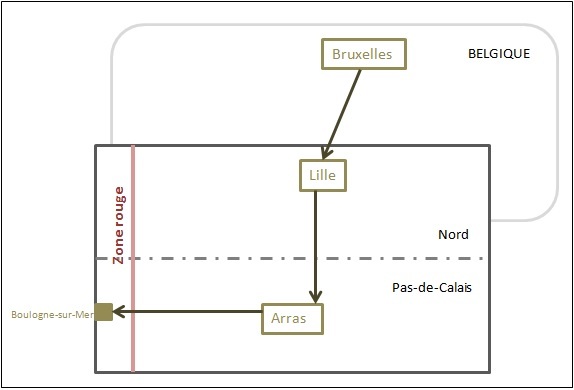

A Boulogne-sur-Mer, les autorités allemandes maintiennent un pouvoir municipal : Charles Goulois puis Charles Brevers sont successivement nommés maires de la ville. En réalité, ce pouvoir est soumis aux autorités allemandes strictement hiérarchisées depuis Bruxelles.

Schéma simplifié de l'organisation du Nord-Pas-de-Calais sous l'occupation

L’Oberfeldkommandantur (OFK) 670 de Lille applique les ordres du Militärbefehlshaber de Bruxelles. A l’échelon inférieur on trouve des Feldkommandanturen : jusqu’en 1941, Boulogne dépend de la Feldkommandantur d’Arras, puis celle-ci disparaît. Enfin, les villes moyennes deviennent des Ortskommandanturen jusqu’en 1941. A cette date, l’occupant choisit de se référer au système préexistant et crée des Kreiskommandanturen qui correspondent aux sous-préfectures.

Selon la même logique, la police municipale est maintenue. Mais une Feldgendarmerie existe également.

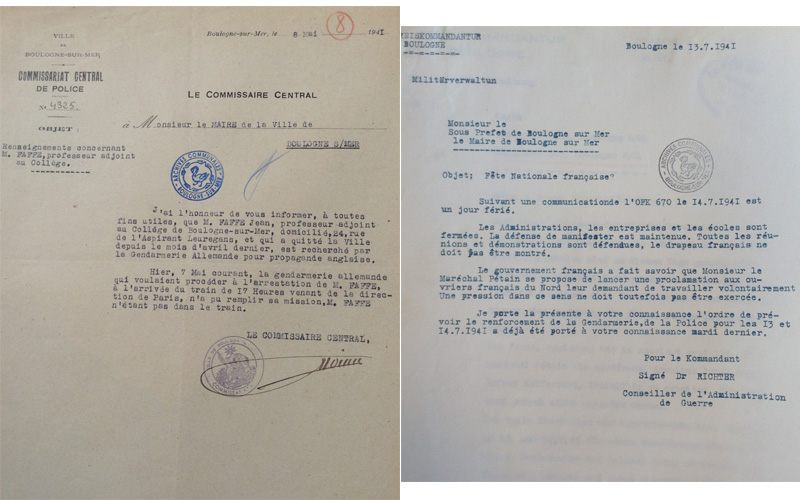

Courriers émanant des autorités françaises et allemandes (Archives municipales de Boulogne-sur-Mer)

Courriers émanant des autorités françaises et allemandes (Archives municipales de Boulogne-sur-Mer)

Sur la carte, retrouvez les principaux lieux de l’occupation dans le Boulonnais.

Dans le Boulonnais, les déplacements civils sont contrôlés en permanence, ainsi que le courrier et la radio. La presse est elle aussi sévèrement réglementée : seul le journal « Le Télégramme », pétainiste et pro-allemand, est autorisé à Boulogne. La population doit aussi respecter le couvre-feu et le camouflage des lumières est obligatoire. Des mesures sanitaires sont mises en place pour éviter les épidémies.

Les troupes d’occupation réquisitionnent des logements, des écoles, des lieux publics pour le stationnement des troupes. Elles font également appel à la main d’œuvre locale d’abord sur la base du volontariat puis en sollicitant des prisonniers (voir ci-dessous).

Les occupants se montrent parfois violents envers la population. Les soldats peuvent faire usage de leurs armes dans la rue et les lieux publics. Pour tenter de limiter ces débordements, les responsables cherchent à organiser les loisirs des soldats, notamment en organisant des projections cinématographiques.

L'Abwehr (service de renseignements de la Wehrmacht) cherche à recueillir des renseignements : des agents sont infiltrés dans tous les secteurs susceptibles d’intéresser les autorités.

La population face à l’occupation

Face aux combats de mai-juin 1940, une partie de la population boulonnaise a fui. Mais une partie des habitants rentrent au fur et à mesure. Rapidement, la préoccupation première des habitants est l’accès à la nourriture. Pour cela, ils doivent s'inscrire auprès des commerçants qui transmettent une liste au Comité Municipal de Ravitaillement. Puis, l'Administration Municipale remet tous les mois une carte à chaque inscrit ainsi que des tickets de ravitaillement. Progressivement, les denrées viennent à manquer. De plus, les évacués revenus ensuite à Boulogne n’ont pas pu s’inscrire sur les listes : ils sont contraints d'aller à l'une des 3 soupes populaires de la ville. Pour compenser la faible alimentation, certains cultivent de petits lopins de terre, élèvent des volailles ou des lapins et fabriquent des produits tels que du pain ou du savon. Il est également difficile de trouver des vêtements et des chaussures. La pénurie de charbon oblige parfois les gens à chercher du bois dans les décombres pour se chauffer. Les plus aisés ont accès au marché noir. De nombreux Boulonnais se rendent régulièrement dans les villages de l’arrière-pays pour essayer d’échanger des denrées.

Les loisirs sont également limités : plusieurs lieux de promenade sont interdits aux civils, une partie de la plage est ainsi considérée comme terrain militaire. A partir de 1944, l’occupant se montre encore plus strict. Progressivement, les salles de spectacle et de cinéma ré-ouvrent sous le contrôle des autorités allemandes : les cinémas projettent des films de propagande.

Programme du cinéma le Rexy du 16 décembre 1941 (Archives municipales de Boulogne-sur-Mer)

Les cafés restent fréquentés mais soumis au couvre-feu. Les postes de TSF ont été réquisitionnés mais certains les conservent en les dissimulant.

« Le Télégramme », le principal quotidien d’information locale, cesse de paraître entre le 21 mai et le 19 juin 1940, date à laquelle les autorités d’occupation l’autorisent à nouveau. A partir du mois de novembre, Henry Gross, alors secrétaire de rédaction favorable à l’ordre nazi, en prend la direction. La nouvelle orientation politique du journal ne plaît pas à la population, globalement hostile à l’occupant mais les Boulonnais y trouvent quand même les informations relatives à la vie locale.

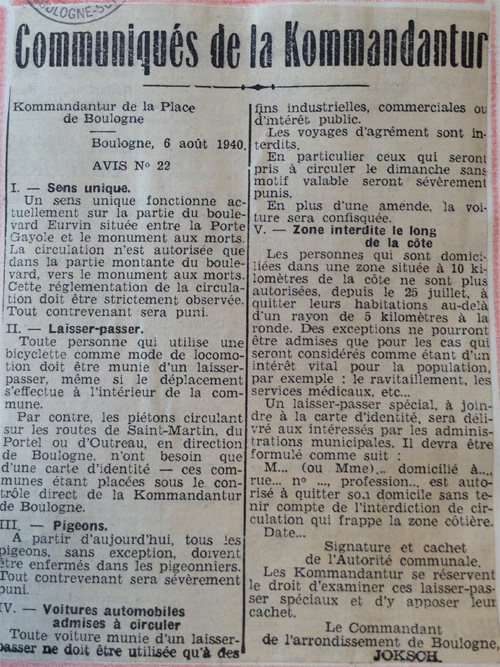

Communiqué de la Kommandantur paru dans « Le Télégramme » ( Archives municipales de Boulogne-sur-Mer)

Suite à l’exécution d’Henry Gross par la Résistance le 9 septembre 1943, Robert-Albin Ancelot lui succède mais garde la même ligne éditoriale. Pierre Lecieux prend le relais jusqu’au 26 août 1944, date à laquelle le journal paraît pour la dernière fois.

Malgré (ou à cause ?) d’un quotidien difficile, la population du Boulonnais se montre assez peu collaboratrice. Ainsi, il semblerait que peu de groupes et de partis d’extrême droite soient véritablement actifs dans la ville. Le Parti Populaire Français fait son apparition à Boulogne en décembre 1941 mais ses affiches de propagande ne tiennent pas longtemps. La Légion Tricolore ouvre une permanence au 14 de la rue du Maréchal Pétain (actuellement Grande rue), on peut y écouter « Radio-Paris » à la T.S.F mais cette initiative rencontre peu de succès, pas plus que l’installation d'un haut-parleur en janvier 1943 sur la place Dalton.

En décembre 1942 est créée une section des « Amis du Maréchal » dont le siège est situé au 37, rue Louis Duflos. Ils soutiennent la politique du gouvernement et font par exemple célébrer des messes à la Saint Philippe.

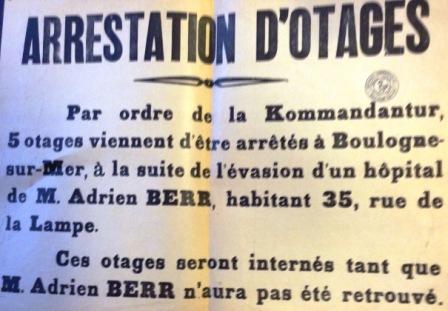

A l’inverse, au vu des mesures de répression mises en place par l’occupant, on peut en déduire que la population boulonnaise n’accepte pas facilement le nouveau régime. Ainsi, dans les trois premiers mois de l’occupation, pour Boulogne-sur-Mer et ses environs, on compte 31 arrestations et 137 otages, puis 47 arrestations et 30 otages pour les mois de novembre-décembre 1940. Les civils sont emprisonnés à la prison de l’Evêché. Dans les archives, on trouve également mention de la prison des Quatre Moulins. Jusqu’en 1944, certains sont envoyés dans les prisons d’Arras ou de Loos-lès-Lille.

Affiche informant d'une prise d'otages (Archives municipales de Boulogne-sur-Mer)

La situation des juifs et des étrangers

Dès l’automne 1940, une législation discriminatoire antisémite se met en place dans toute la zone interdite : par l’ordonnance de l’OFK 670 du 28 octobre, la population juive est recensée, les magasins et entreprises sont réquisitionnés et aryanisés, certaines professions lui sont interdites…

Dans la zone littorale, les Allemands craignent que les membres de la communauté juive entrent en contact avec les Anglais. Ceux qui sont inscrits sur les registres de déclaration sont alors expulsés, en tant qu’ « indésirables », vers le camp d’internement de Troyes.

Emile Carpentier, cheminot syndicaliste et maire d’Outreau, est responsable d’un comité d’accueil des juifs persécutés ; il participe au sauvetage des juifs du Boulonnais et de Belgique, fabrique des faux papiers et assure leur hébergement.

En 1942, plusieurs camps de prisonniers juifs sont ouverts sur la côte pour fournir de la main d’œuvre affectée à la construction du Mur de l’Atlantique. Ces camps reçoivent également des juifs indésirables de Belgique. Les prisonniers sont utilisés pour construire des lignes de défenses, des voies de communications et les entretenir. Un camp est ouvert à Boulogne à la fin du printemps 1942 dans l’enceinte du Collège Mariette, rue Beaurepaire. Boulogne est un camp permanent comme ceux de Dannes et Camiers, les prisonniers vont travailler chaque jour sur des chantiers à l’extérieur, dans des conditions épouvantables. Ils sont chargés de construire des blockhaus, des routes…

Plusieurs témoignages évoquent des conditions de vie tout aussi effrayantes : « Aucune sortie, permission ou correspondance, n’était autorisée aux internés » selon Jean Febvay, maire de Boulogne en 1949. Les prisonniers sont maltraités et mal nourris, ce qui entraîne des décès. Parmi eux, 3 sont aujourd’hui enterrés au cimetière de l’est : Isaac Pournik, d’origine russe, décédé le 22 mai 1944, Kersh Beller, dit Oscar, polonais, décédé le 3 juillet 1944 et Henri Loeb, français, décédé le 14 juillet 1944. Face à cette situation, certains Boulonnais tentent de venir en aide aux prisonniers.